1日遅れになりましたが、

それでは昨日の雨竜のレポートを![]()

日陰にまだちょっと雪の残る雨竜町。

日陰にまだちょっと雪の残る雨竜町。

まず向かったのはコチラ! 合同会社幸和。

合同会社幸和。

会社とは言っても農業法人で

実質的には農家さんですね。

さて、改めておさらいですが、

雨竜町での活動テーマは

というコトでまずは米作りの取材ですが、

皆さん米作りの第一歩って、

まず田植えから始まる印象ありません?

でも田植えの時って、稲はもう既に

「苗」の状態になってますよね? ↑こんな感じ。

↑こんな感じ。

ただよく考えたら、稲だって

最初はまず種から芽生えるはず🌱

じゃあ苗になる前に、必ず

「種まき」の作業があるんじゃないの…?

そんなギモンをぶつけたところ、

あまり一般には知られてないけど、

確かに種まきの作業があるということで

そちらを体験取材しに行った次第なのです![]()

本日ご指導いただくのは、

本日ご指導いただくのは、

JAきたそらち青年部雨竜支部の

岩田祥也さん(右)と金山勇太さん(左)。 では早速ハウスの中へ。

では早速ハウスの中へ。 ハウスの中にあるコチラの機械は

ハウスの中にあるコチラの機械は

「播種機」(はしゅき)と呼ばれるモノ。

「播種」なんて言葉初めて聞いたけど、

要するに「種まき」という意味なのです![]()

こんな感じの機械。

こんな感じの機械。

今日び稲の種まきは、ほとんど人手は使わず

機械で行われているんだとか![]()

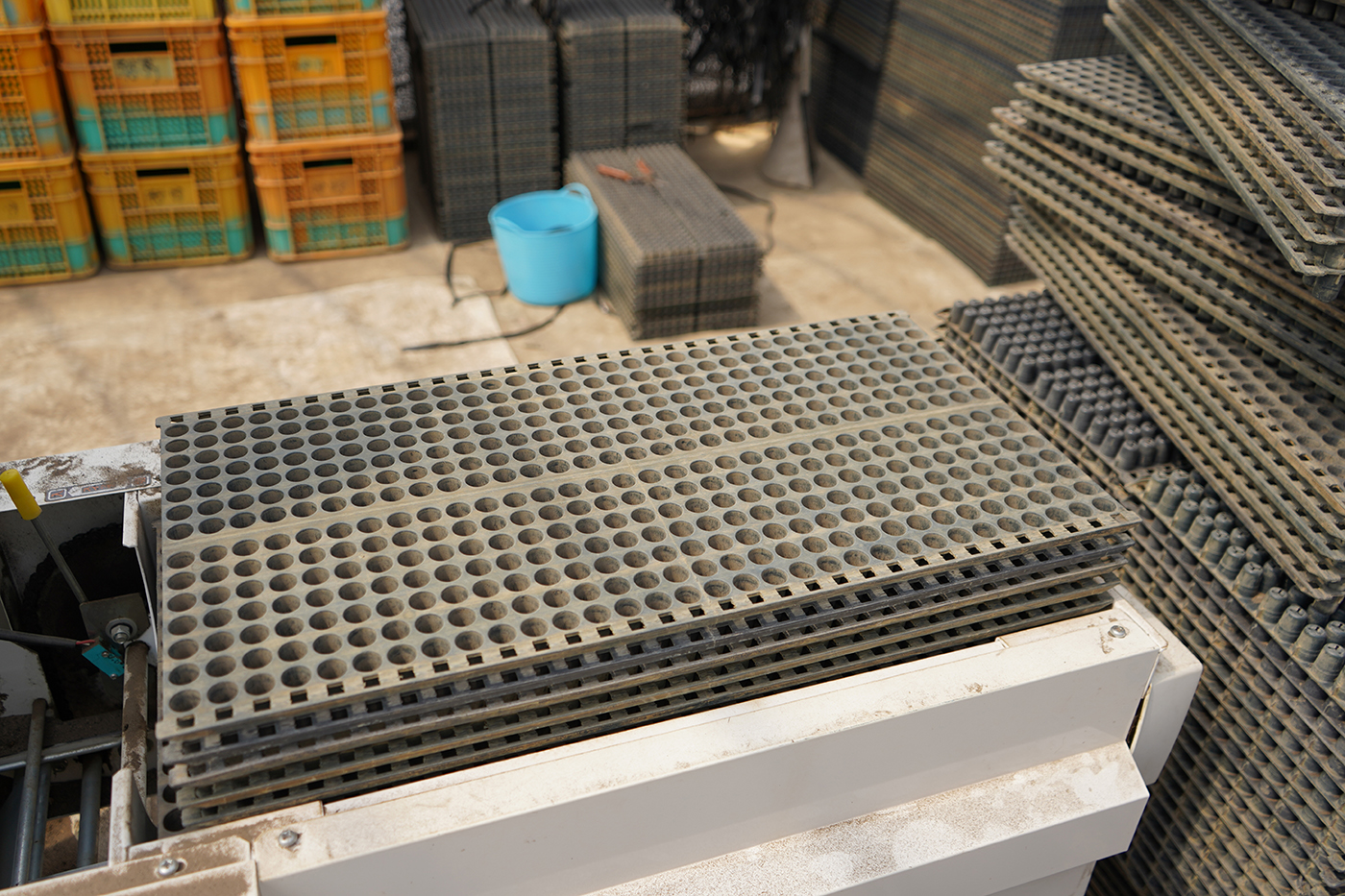

では簡単に流れ説明しますね。 まずはこうして「ポット」と呼ばれる

まずはこうして「ポット」と呼ばれる

穴のたくさん付いた板を積んでいきます。 こんな感じ。

こんな感じ。

そこに養分を含んだ土が入っていき… 更に種籾(たねもみ)と呼ばれるお米の種を

更に種籾(たねもみ)と呼ばれるお米の種を

数粒入れていきます。 ↑この種籾を入れていくと…

↑この種籾を入れていくと… こーしてそれぞれの穴の中に、

こーしてそれぞれの穴の中に、

種籾と土が入った状態に。

そしてその上に この覆土(ふくど)と呼ばれる

この覆土(ふくど)と呼ばれる

土を被せていって 機械でならしていくと…

機械でならしていくと… 1枚のポットが完成!

1枚のポットが完成! コレがどんどん積み上がっていきます。

コレがどんどん積み上がっていきます。

ホントは動画の方が伝わるんだけど、

雨竜町地域おこし協力隊の方が

動画を撮ってくれてたんで、

そのうち↓で紹介してくれるかも![]()

(僕のことも時々書いてくれてます![]() )

)

そんなワケで、ほとんど人(熊)手は

必要ないんだけど、

一応作業を体験してみました![]()

ポット積んで~…

ポット積んで~… 土を補充して~…

土を補充して~… 覆土も補充して~…💦

覆土も補充して~…💦

ほとんど作業のジャマにしか

なってなかったかも…![]()

大変失礼しました![]() 💦

💦

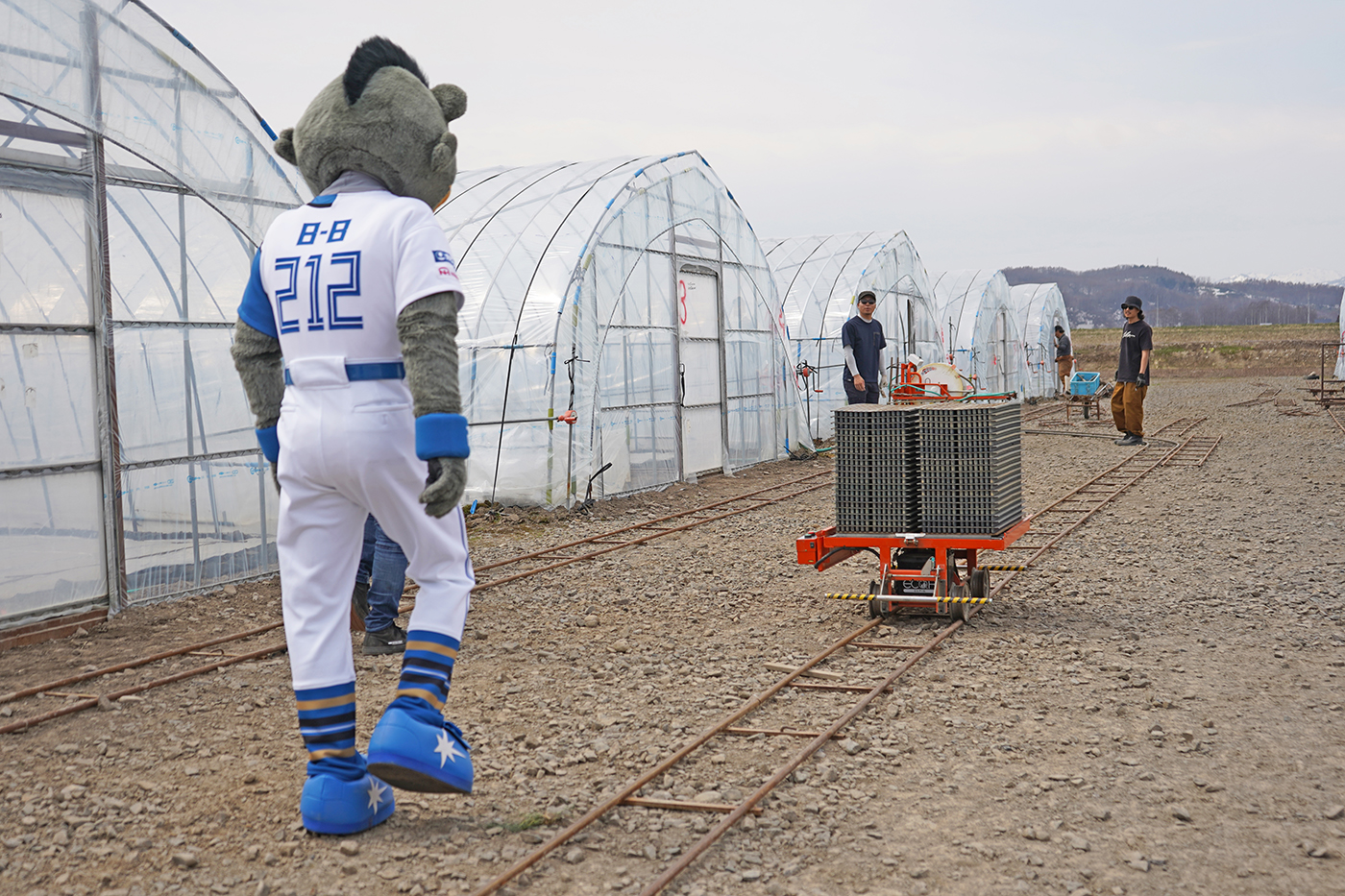

さて、こうして種を仕込んだポットは… こーしてトロッコに積まれて

こーしてトロッコに積まれて

別のハウスへと運ばれて行きます。 こういうのも全部機械なんですね~…

こういうのも全部機械なんですね~…![]()

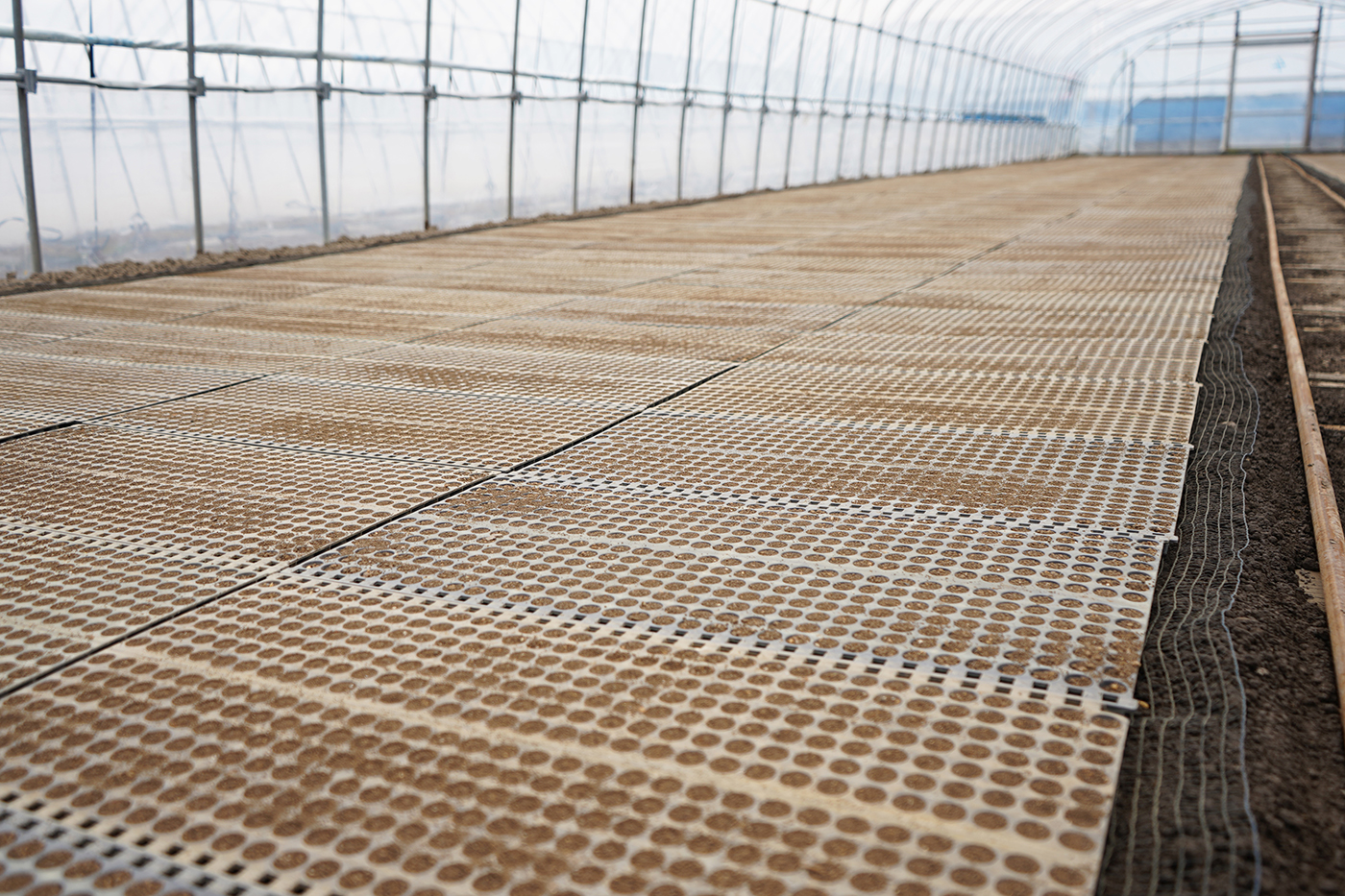

そしてコチラが「温床」と呼ばれるハウス↓ ココにさっきのポットを1枚1枚

ココにさっきのポットを1枚1枚

広げて敷いていくのです。

コチラもお手伝いさせていただきました![]()

この羽みたいに広がってる台の上に乗り…

この羽みたいに広がってる台の上に乗り… ハンドルみたいな道具でポットを掴んで

ハンドルみたいな道具でポットを掴んで

こうして並べていく。

こうして並べていく。

ココはさすがに手作業みたいですね![]()

ちょっと曲がったところを直してもらいつつ。

ちょっと曲がったところを直してもらいつつ。 1列が終わると台を前に移動させて…

1列が終わると台を前に移動させて…

同じ作業の繰り返し。

同じ作業の繰り返し。

奥行き約50mのこの温床。 1つのハウスには

1つのハウスには

約1,200枚のポットが並べられるそうです。

ココにはハウスが12棟あるらしいから、

合計で1,200×12=14,400枚くらいの

ポットが並べられる計算になりますね![]()

こうして並べられたポットは

↓みたいな散水機で水をもらったりしながら 芽が出て苗に成長するまで25~30日程度、

芽が出て苗に成長するまで25~30日程度、

このハウスの中で育てられるのです🌱

いかがでしたでしょーか?

田植え前のこういう作業って、

自分で農家してないと

なかなか見れない貴重な体験ですよね。

勉強になるな~![]()

![]()

…と、ここまで体験した後で

「そう言えば田んぼの方はどう準備してるの?」

という新たなギモンが湧きまして![]()

この後急遽、田んぼの方に向かいました![]()

その模様はまた明日お伝えしまーす!