今日の北海道は久々に過ごしやすかったな~![]()

ホント、ここんとこ3週間以上

逃げ場のない暑さが続いてたけど

(北海道はエアコンある所少ないから

30℃くらいの暑さでもかなり堪えるんです…)

オリンピックの閉幕とともに?

夏も終わりに近付きつつあるのかな~…などと

感じた今日の気候でした。

明日は最高気温…20℃いかないかも![]()

さて、今日は浦河の特産品のひとつ、

昆布のお話。

夏に漁が最盛期となる日高昆布。

この時期日高地方を通ると、

沿道で昆布干し作業してる姿をよく見掛けます。

干した昆布がその後どうなるのか

まだ見てなかったので、

今回そちらの様子を見学させていただきました![]()

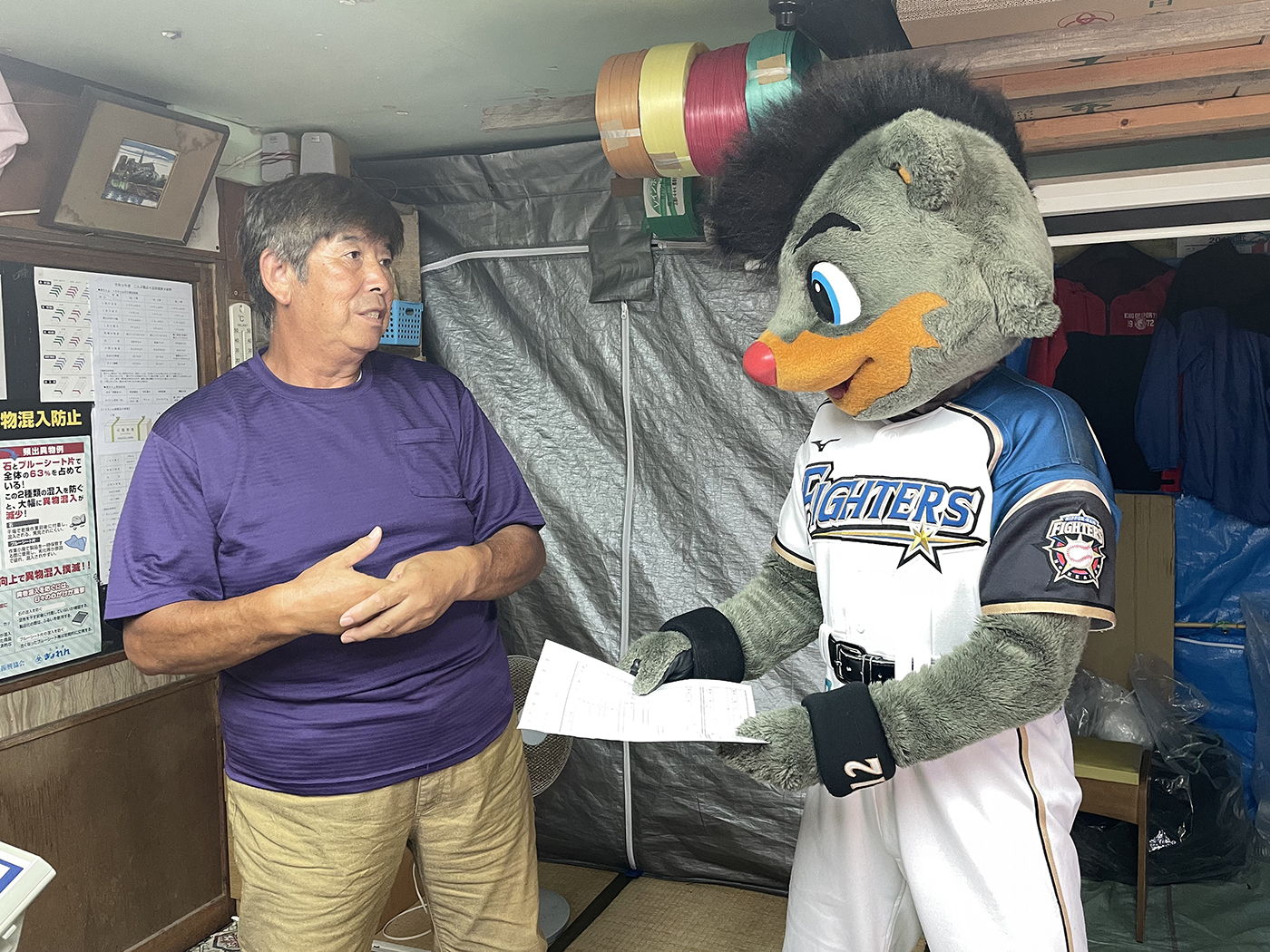

訪れたのは東町地区にある作業小屋。

訪れたのは東町地区にある作業小屋。

今回は、昆布漁師の佐藤利明さんに

お話を伺います![]()

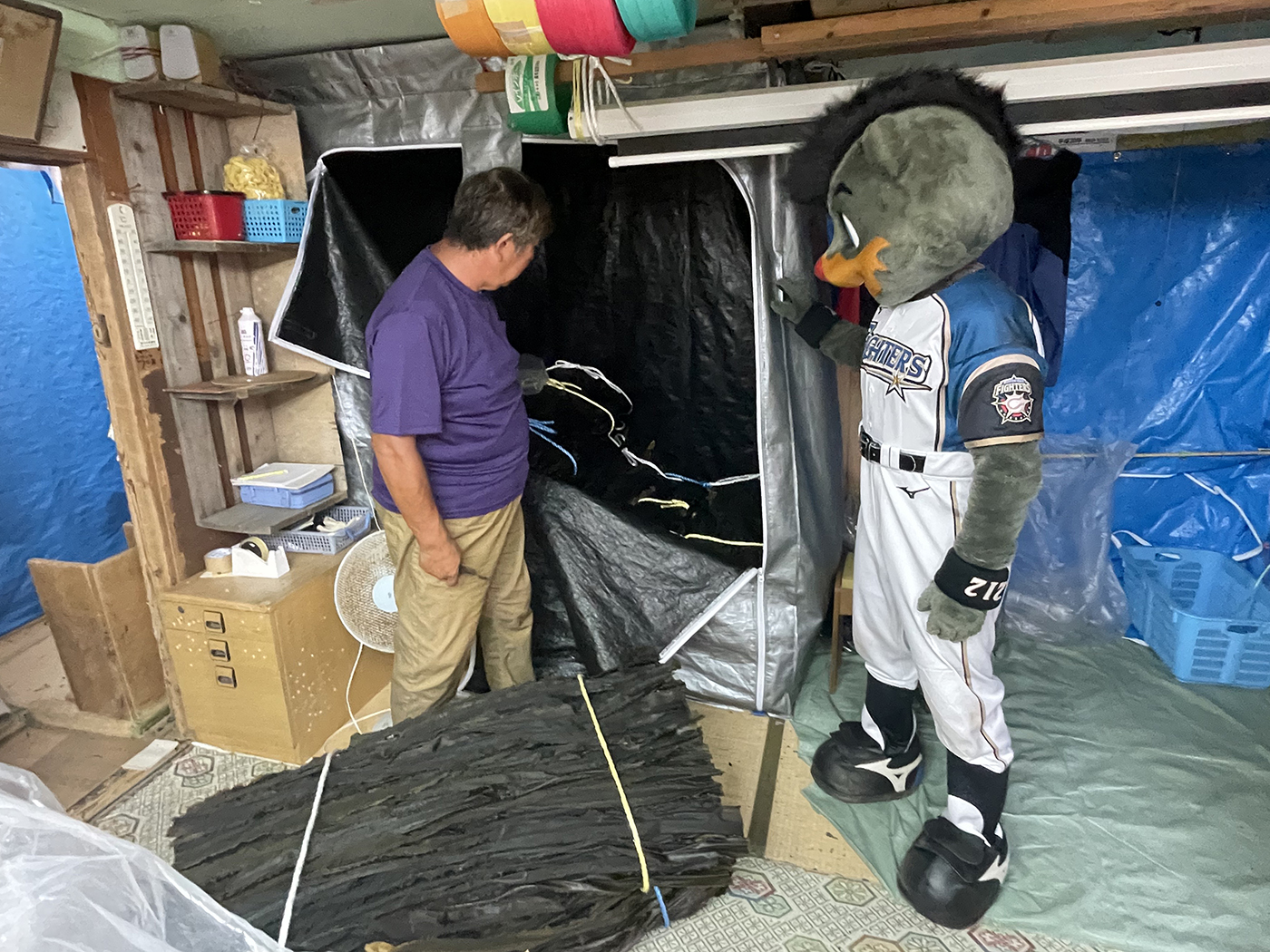

作業小屋の中はこんな感じ。

作業小屋の中はこんな感じ。

山積みされた昆布を相手に、

佐藤さんが1人黙々と作業を繰り返します。

傍らのTVにはオリンピックの飛び込み競技![]()

昆布の端っこをハサミでチョキチョキしながら

昆布の端っこをハサミでチョキチョキしながら

選別してるように見えるけど… 見てるだけじゃよくわかんないんで

見てるだけじゃよくわかんないんで![]()

詳しくお話を聞きました。

この作業は「選葉(せんぱ)作業」といって、

乾燥させた昆布を等級別に仕分けしてるそうな。

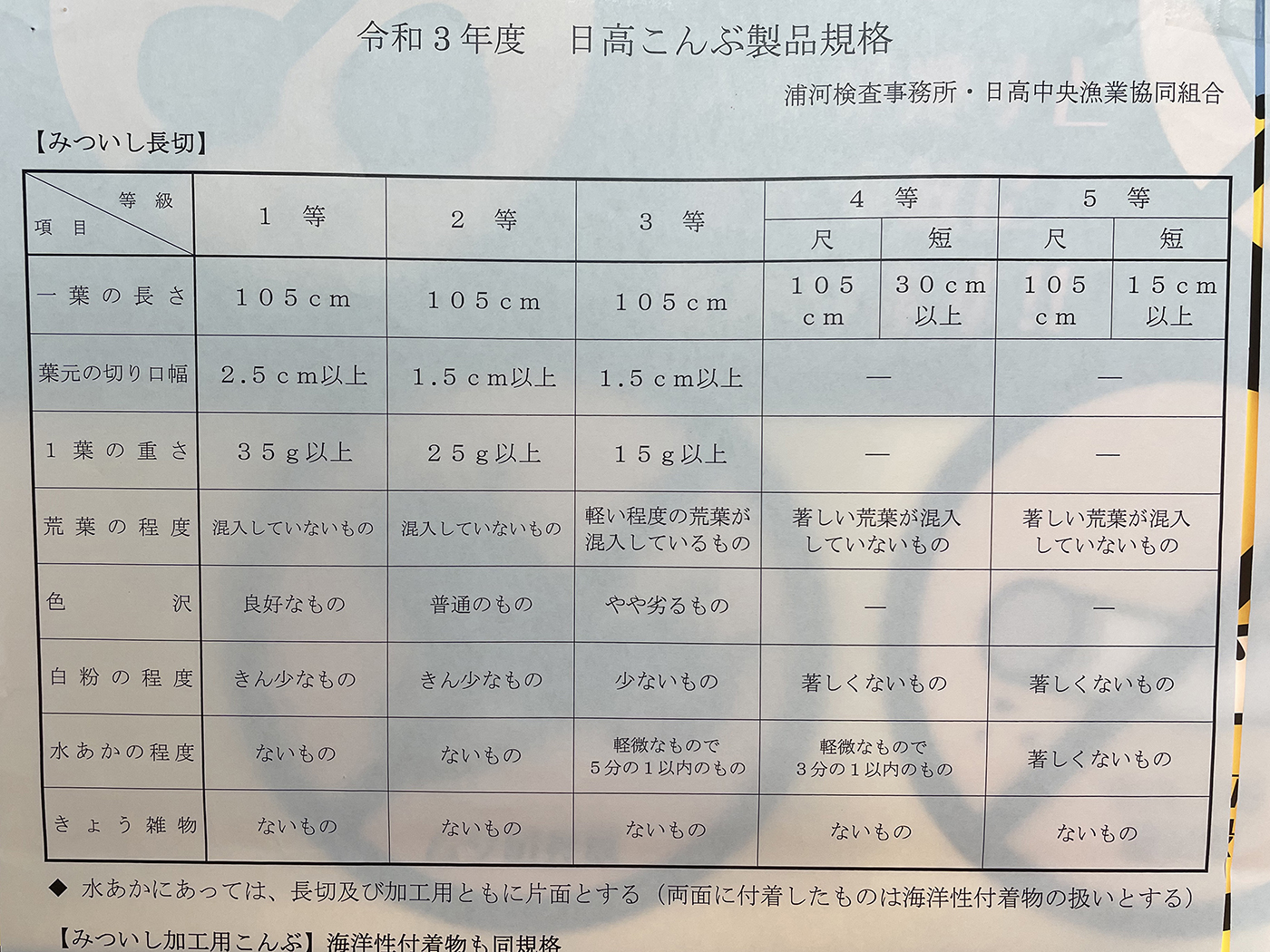

昆布は1等から5等まで等級があるらしく、

それより下の昆布は加工用に回されるそうです。

仕分け用の箱には「1~6」の数字。

仕分け用の箱には「1~6」の数字。

これが等級を表すワケですね![]()

実は1等や2等の昆布は市場にほとんど出回らず、

贈答用や懐石料理などの高級料理用に

出荷されるそうです。

一般によく見掛けるのは3等以下の昆布で、

ここにある昆布も3等が一番多いようですね。

ちなみに昆布巻に使われるのは

薄く、早く煮えて柔らかくなる4等の昆布。

おにぎりの具なんかに使われるのは5等、など

用途によって使い分けされてます![]()

じゃあどうやって等級を見分けるのかというと、

主に「重さ」が基準らしいですが、

他にも厚さとか光沢とか、

実に様々な基準があるみたいですよ↓ 例えば色の良し悪しは黒さで決まったり、

例えば色の良し悪しは黒さで決まったり、

端がペラペラだと良くない、とかあるそうで

さっき佐藤さんが端っこにハサミを入れてたのも

少しでも品物を良くする作業だったみたいですね。 ただ、佐藤さんによると

ただ、佐藤さんによると

この基準はあくまで「人間の判断」で、

言葉で説明するのは難しいらしい。

僕も実物触りながら見てみたけど、

僕も実物触りながら見てみたけど、

細かい違いはよくわかんない![]()

これってやっぱり…アレですね!

「熟練の技」ってヤツですね![]()

実は佐藤さんもかつては、

コレを体得するまでしばらくかかったそうです。

現在64歳の佐藤さん、

東京で一旦就職後、浦河に戻って

大工さんとして働いてたんですが、

昆布漁師をしていたお父さんが亡くなり、

35歳の時跡を継いで昆布漁師になったそうです。

だけど最初の1~2年はこの選葉作業が全然わからず、

やっと3年目から自分でやるようになったんだとか。

最近は若い昆布漁師もいることはいるけど、

昆布をとることはできても、

この選葉作業という一番難しい作業行程が

なかなか出来ないんで、

なかなか跡取りが現れないということです。

なんか…世界も全然違うし

おこがましいかもしれないんだけど、

そういう職人芸の伝承みたいなの…

スゴく分かる気がするなぁ…。

去年見学させてもらった昆布干しだけど、

ああやって何時間か天日干しした後は

しばらく保管するそうです↓

採れたての昆布はまだ青いので

採れたての昆布はまだ青いので

3週間以上寝かせ、その間に

2~3回太陽に当てて乾燥を繰り返して

イイ感じの黒色が出てから

選葉作業に入るんだとか。

船で出掛ける昆布漁は道の条例で

6月中旬~10月中旬と決まってるそうですが、

今年は昆布の収穫が少なめらしいですね![]()

あと、やっぱりコロナの影響もあって

料理で使われる昆布の量が減った関係で

昆布の価格も下がってるらしい。

近年は環境の変化もあって

昆布の収穫が減ってきてて、

昆布漁師の方々も減少してきてるそうです。

取り巻く環境はいろいろ厳しいけど、

ぜひこういう職人さんには

長く元気で頑張ってほしいな![]()

佐藤さん、貴重なお話ありがとうございました

佐藤さん、貴重なお話ありがとうございました![]()

お土産に昆布たくさんいただいちゃいました

お土産に昆布たくさんいただいちゃいました![]()

コレでしばらくの間ダシに困らない(笑)。

明日は雨予報ですが、またまた

日帰りで浦河に行って来まーす!![]()

![]()