実は今日もちょっとした現場あったんですが、

昨日の田植えの話の流れで

今回は雨竜のお話をひとつ![]()

先日、雨竜でメロンを植えた後

コチラに向かいました↓ 分かるかな?

分かるかな?

種まきから3週間半。

その後どーなってるかな~…? ↑こーなってました!

↑こーなってました!![]()

苗が青々と伸びて、まるで芝生みたい。

苗が青々と伸びて、まるで芝生みたい。 長さも10㎝超えてる。

長さも10㎝超えてる。

もういつでも田植え出来る大きさらしいです![]()

あとは田んぼの整備と、農家さんの都合次第。

じゃあ田んぼはどんな感じかな?

同じく、4月に「田起こし」を見に行った場所へ。 こーなってました↑

こーなってました↑ 代掻きが終わり、水がたっぷり張られて

代掻きが終わり、水がたっぷり張られて

ちょっとした湖状態

思えば毎年この時期、こんな風景を

何となく目にしてきたワケですが、

こうして米作りのアレコレをつぶさに見始めると、

今まで見過ごしてきたことが

「そう言えばアレってどうやってるの?」

って気になってきます。

たとえば、この田んぼになみなみ注がれてる水

これだって、町中あらゆる場所の田んぼに

自然と水が行き渡るはずないし、

そもそもこの水はどこから来てるの?

そんな素朴なギモンをぶつけたところ、

コチラに連れてってもらいました。 尾白利加(おしらりか)ダム。

尾白利加(おしらりか)ダム。

実はコチラも4月に「ダムフェア」の紹介で

一度行ってますが…覚えてます?![]()

この尾白利加ダム、雨竜の市街地からは

車で15分ほど行った場所にありますが、

実は雨竜の米作りを語る上で

欠かせない場所なのです![]()

…というコトで、詳しいお話を伺いました。 教えてくれるのは、ダムを管理する

教えてくれるのは、ダムを管理する

雨竜土地改良区参事の年藤毅さん。 ダムには小学生なんかも見学に来るそうで、

ダムには小学生なんかも見学に来るそうで、

分かりやすく説明していただきました![]()

尾白利加ダムは農業用に作られたダム。

雨竜町の農業用水の大半は、ここから

賄われているそうです。

ダムの上流は雨竜沼湿原、

つまり人が住んでいない土地なので、

ダムにはきれいで肥沃な水が流れ込む。

そしてこのダムで貯めた水を

川に計画的に放流して、雨竜町内の

田んぼや防火用水等に利用しているのです。

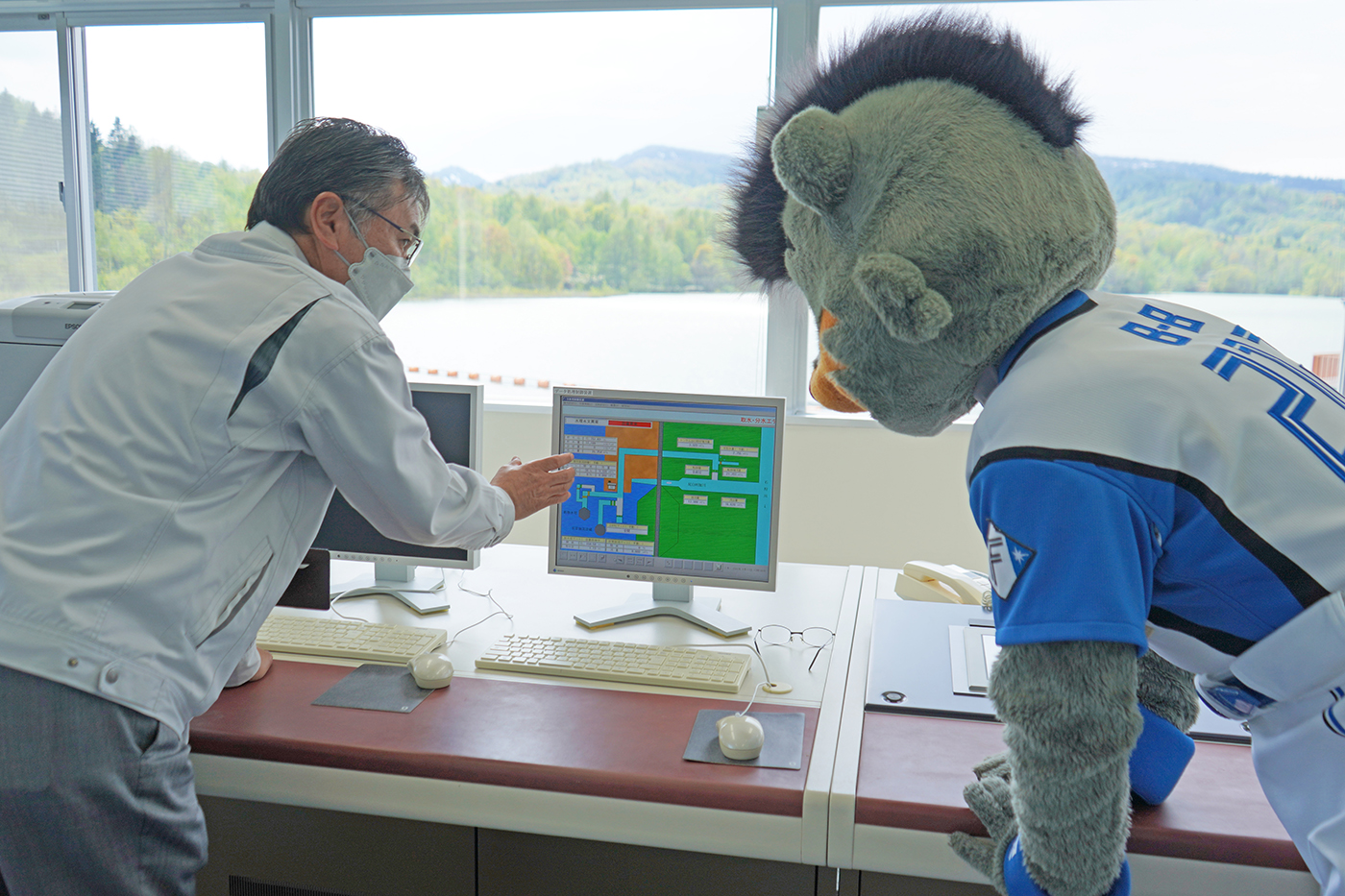

こちらはダムの管理棟。

こちらはダムの管理棟。 特別に中に入れてもらいましたが、

特別に中に入れてもらいましたが、

ココからはダムが一望ですね 尾白利加ダムの稼働は1968年から開始。

尾白利加ダムの稼働は1968年から開始。

ダムの完成以前は、農家の方々は

自然に流れて来る川の水を使ってたので

決まった水の量が貯められず、

農業用水の確保には苦労してたようです。

各地域で水の取り合いが起こり、

紛争にまで発展したケースもあるんだとか![]()

そこで農家がダムの必要性を陳情して、

そこで農家がダムの必要性を陳情して、

遂に尾白利加ダムが完成。

そしてダムの完成を皮切りに

町内の農業用水事業の近代化が進んで、

1978年頃までに工事が完了し、

雨竜町内の農業用水網が整備されたそうです。

5月のこの時期、ダムは満水状態。

5月のこの時期、ダムは満水状態。

貯水量は満水で1,000万トン、

札幌ドーム約7杯分あるそうです!![]()

満水位を超えると、余った水は… 洪水吐(こうずいばき)と呼ばれる

洪水吐(こうずいばき)と呼ばれる

この場所からあふれ出ます。

農業用のダムは、農業用で使う期間しか

水を貯めてはいけない規則があるらしく、

ダムの貯水が始まるのは例年3月21日から。

4月中旬には満水に到達して準備が整い、

実際に農業用として取水に使われるのは

5月1日~8月31日までの間。 6月上旬くらいまで満水らしいけど、

6月上旬くらいまで満水らしいけど、

向こうに見える恵岱岳(えたいだけ)の

雪が消えてくるとだんだん水位が下がり、

洪水吐からあふれる水も止まります。

続いてはこの取水塔の中へ。

続いてはこの取水塔の中へ。

こちらが取水塔の中。

こちらが取水塔の中。

フツーなかなか入れない場所です![]()

ダムから農業用水が供給されるシステムを

ダムから農業用水が供給されるシステムを

パネルを使って説明していただきました。

水位が下がって洪水吐からの水が止まっても、

この取水塔から決まった量を

川へ計画的に流しているんですが、

稲が育ちやすいように

必ず水面近くの日光で温まった水を

ダムの底にあるトンネルを通して

川に放水してるんだとか![]()

そういう取水の管理は、管理棟にある

そういう取水の管理は、管理棟にある

このパソコンでやってるそうですよ![]()

ちなみにダムは、農業用に使われてない

9月から4月の間は水は貯めずに

空っぽにしてるそうなんで、

ダムになる前の川が蛇行してる風景が

見られるらしいです![]()

年藤さん曰く、特にここ5年ほどは

年藤さん曰く、特にここ5年ほどは

地球温暖化の関係で山の雪解け水が減り、

満水位が切れるのが早まってきていて

節水のためにダムの放流を一時停止したりして

何とかしのいでるんだとか。

やっぱりこういうところでも、

温暖化って影響してるんですね…![]()

ところでダムから放水された水って

その後どうなるんすか?と聞いたところ、

最後にコチラに連れてっていただきました。 雨竜頭首工(とうしゅこう)。

雨竜頭首工(とうしゅこう)。

トウシュコウって聞きなれない用語ですが

要は川をせき止めて、農業用水を

用水路に取り入れる施設のこと![]()

こちらが、ダムから水が放水されてくる

こちらが、ダムから水が放水されてくる

尾白利加川。

そしてこの頭首工にある「転倒ゲート」を

起こして川の水位を調節して… ココから用水路に水を流していきます。

ココから用水路に水を流していきます。

つまり、ココが用水路の一番上流。 ここから町内の至る所に

ここから町内の至る所に

農業用水が行き渡るワケですね ちなみに5月1日から通水が始まって、

ちなみに5月1日から通水が始まって、

水が町内の田んぼにひと通り行き渡るまで、

約2週間程度かかるそうです。

つまり、今頃はほとんど水が行き渡って

田植えの準備OKになってる頃ってコトですね![]()

皆さんももし、今度田んぼを見掛けたら

この水はどっから来てるんだろう…?なんて

考えてみると面白いかもですよ![]()

コメント

8 件のコメント

フムフムなるほど……勉強になります!社会科見学できて良かったですねぇ!普段入れないところに入れるのってワクワクしますよね~。いいなぁ

この前も同じ事書いたかも?笑

この前も同じ事書いたかも?笑

そして、苗の色がキレイ

こちらの田植えもBBするのかな?毎日大忙し、しっかり睡眠とってくださいね~

BBおはようございます。

どんな農作物も収穫するまでの管理って大変ですが、お米は水の管理が大変!実家がお米も作ってたので天気によって水を抜いたり足したりほぼ毎日田んぼに水の様子を見に行ってましたね、渇水で用水路に水が来なくてこのままじゃ稲が枯れちゃうっていうギリギリの状態になったこともありました。安定して水の供給ができるのはすごく大事な事なんですよね。今でも車を走らせてると田んぼが気になってちらちら目が行きます。あ〜っ久しぶり田植え機運転したい!

B・Bさん、おはようございます

今回も、大変興味深く読ませて頂きました

青々してて、なんか圧巻ですね

青々してて、なんか圧巻ですね

尾白利加ダムに行ったの、覚えてますよー

尾白利加ダムに行ったの、覚えてますよー

苗も、順調に成育してて良かった

はいっ

知人が【土地改良区】に勤めてたり、実際、徒歩10分位のところに土地改良区あるし、最近、たまに通る新しく出来た橋の手前に【頭首工】って看板あって、なんだろなー 思ってたんで、それぞれ、どんな役割か理解出来ましたー

思ってたんで、それぞれ、どんな役割か理解出来ましたー

また一つ、お利口さんになりましたー

【B・Bと行く、尾白利加ダム見学ツアー】希望します

おはよ。社会科の勉強やってるみたいな気分になる。北海道の田んぼは本当に湖みたいでスケールが違う。こっちではそこまでのは見られないもん。田んぼの水、用水から引くまではわかるけど源流までは知らなかった。田んぼの水でもめる話、水論というみたいやけどどこにでもあるもんだねえ。ダムの話はタモさんが好きそう。ダム見学はしたことない。ブラタモリで黒四ダムの特集で見たくらい。B・Bは貴重な体験ができてうらやましい。

【水不足】【節水】などはあまり感じずに生きてきました。皆さんの苦労や努力、知らずにオバチャンになりました 申し訳ないです。環境の変化っていろいろなところでつながっているんですね。

申し訳ないです。環境の変化っていろいろなところでつながっているんですね。

勉強になるなぁ~

凄い!!管理棟の中に入らせてもらったの??

普段なかなか見れない場所がたくさん!!

そしてB・Bのわかりやすい解説に勉強させていただきました~

農業用水やダムについて全く興味をもたず大変申し訳ない気持ちになりました

あと2回読んで理解しよう。

ほんとにありがとう。

田んぼに植える苗の話もために成りました。水はほんとに大事だね。

私の実家も、米農家で、4月下旬、用水路に水を流す前に用水路の掃除をしてきました、角スコップを使い蓄積した泥をどかすんです。

そして、5月下旬3日間でしたが、田植えの苗運びを手伝いに行きましたが、丁度気温が25.26°あった日 水分と少量のおやつをクーラーバックに入れ、給水糖分補給をこまめにして3日間乗り切りました。

水分と少量のおやつをクーラーバックに入れ、給水糖分補給をこまめにして3日間乗り切りました。

ドーム2日でかなり体きつかったですから

ドーム2日でかなり体きつかったですから

今の田植え機の足の速さに驚きましたよ、人間の早足位で植わさるので、休みなく、次の苗をあぜに並べるを繰り返します。

私は3日間しか手伝って来ませんでしたが、雨が降らなければ、7.8日間かかると思います。1週間は考えただけでもきついー

田植え3日間の後の、出勤3日

勝ち試合だったから良かったですけど

長々失礼しました