春先から追っかけてきた雨竜の米作りも

いよいよ佳境を迎えまして、

前回の稲刈りの様子に引き続き、

今回は収穫されたお米の「その後」について

お話ししたいと思います![]()

昨日のブログで、収穫されたお米は

各農家さんで「半乾」(はんかん)といって

一旦乾燥されて農協施設へ運び込まれる、

というお話をしました。

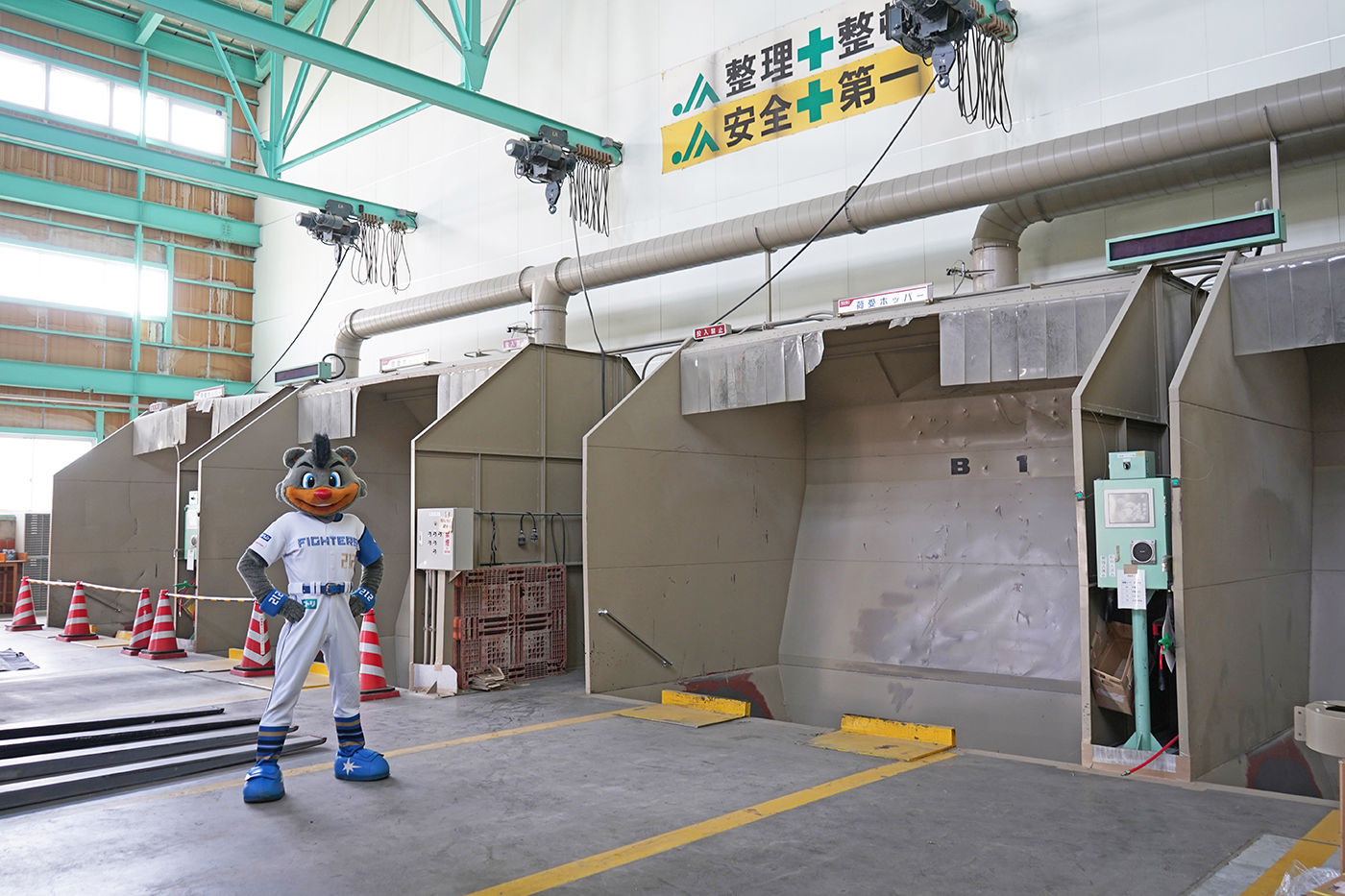

その行先がコチラになります↓ ライスコンビナート「暑寒の塔」。

ライスコンビナート「暑寒の塔」。

雨竜の道の駅すぐ横に建つ、巨大な施設です。

米どころの地方の町に行くと、

時々こういう大きな建物目にしません?![]()

では一体どんな施設なのか?

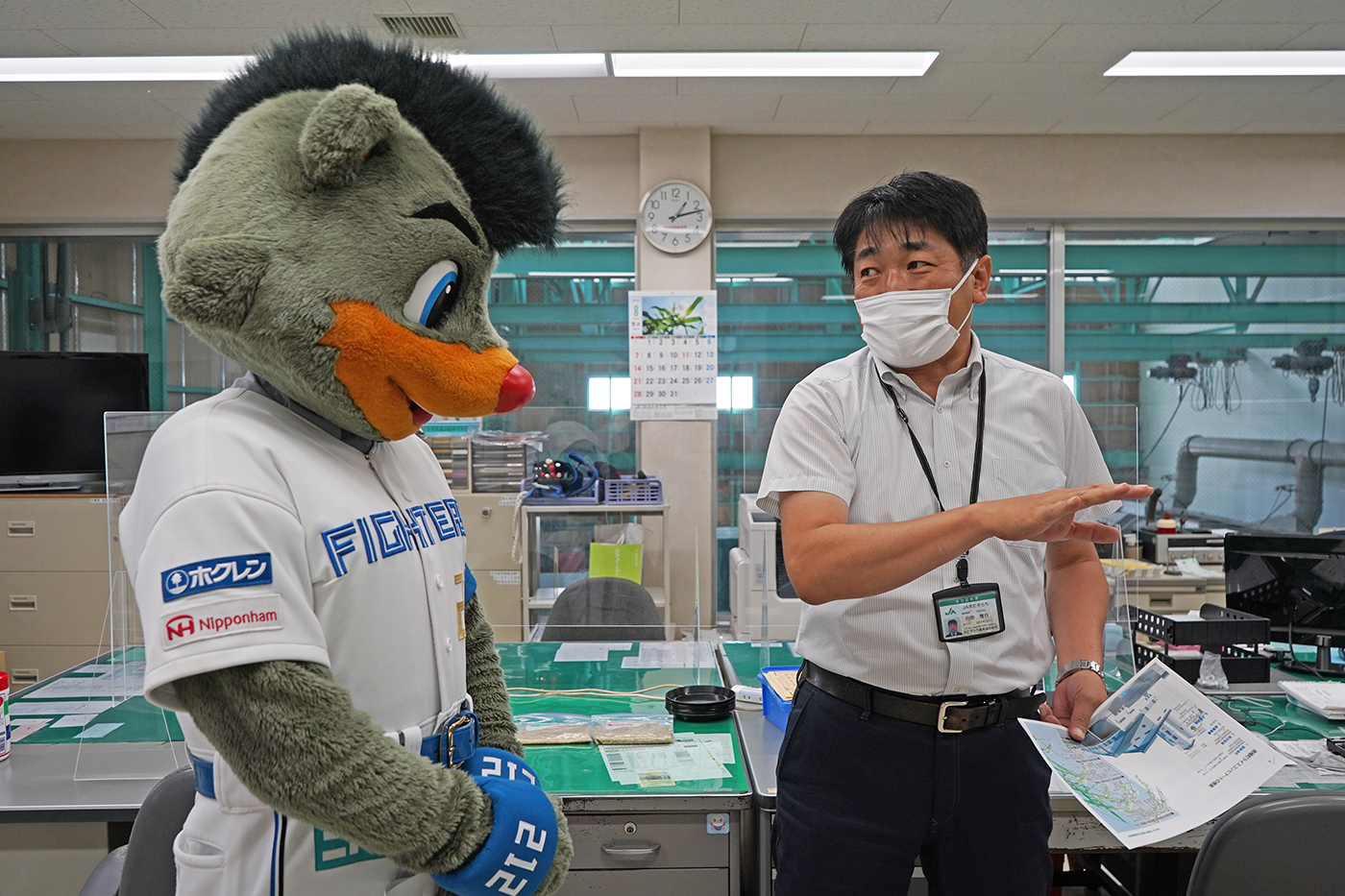

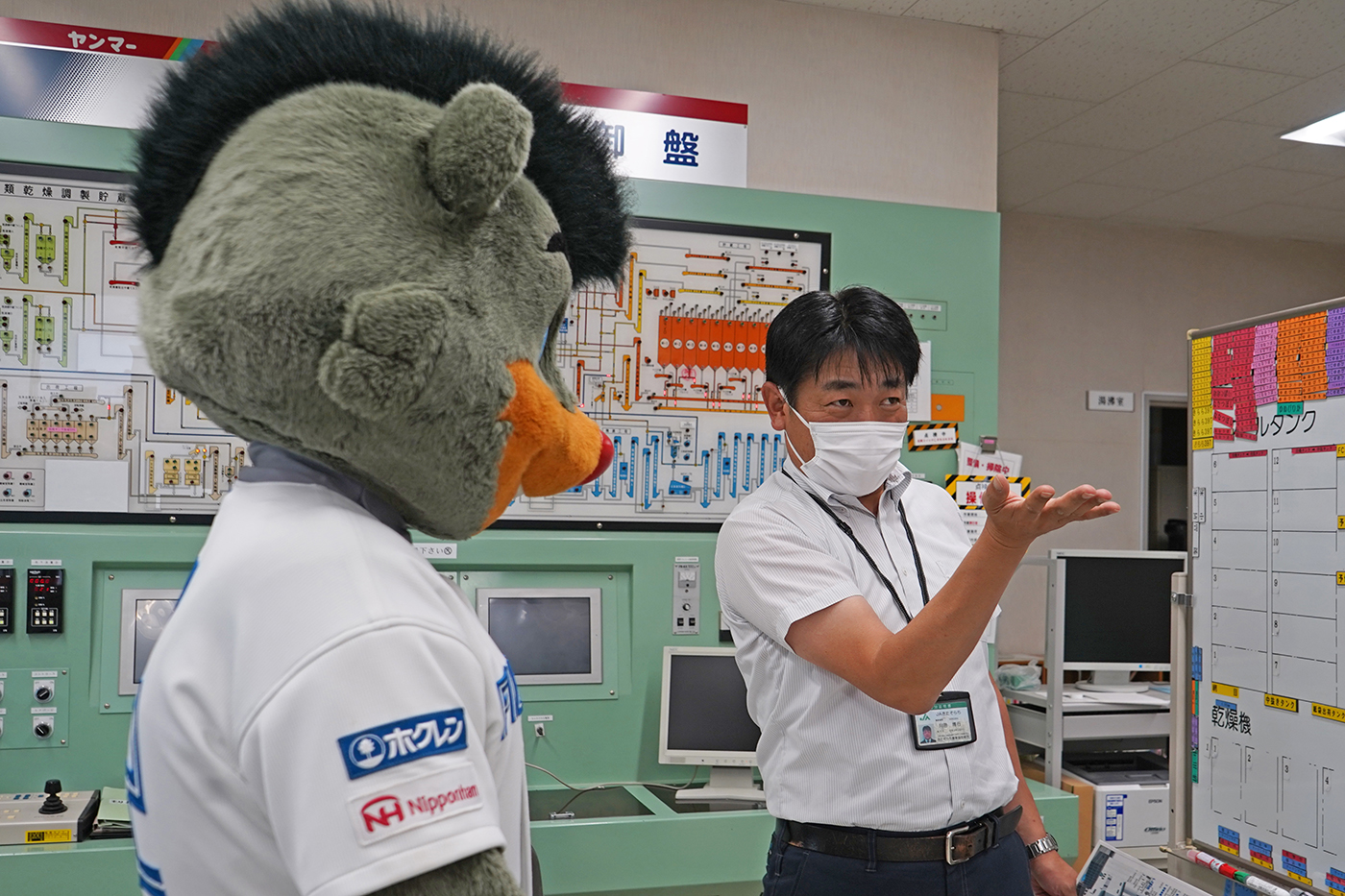

詳しいお話を伺いました。 お相手は、JAきたそらち雨竜支所

お相手は、JAきたそらち雨竜支所

営農課課長の川田博行さん。

この「暑寒の塔」の基本的な役割ですが、

雨竜町内の各農家が収穫した米を引き取って

更に「本乾燥」をかけ、玄米にして選別して

保管するところまでの作業を担っています。 こちらが各農家から搬入されたお米のコンテナ。

こちらが各農家から搬入されたお米のコンテナ。

コンテナ1個で約1.3トンあるそうです![]()

稲刈りの季節、このコンテナが毎日

稲刈りの季節、このコンテナが毎日

次々と運び込まれて来ます![]()

この時点でのお米はこんな感じ。

この時点でのお米はこんな感じ。

まだ殻を剥いてない「籾(もみ)」の状態です。

稲の籾の水分は元々約25%だったのを、

各農家の乾燥機で大体17%くらいまで

「半乾」させると昨日お話ししましたが、

見た目は稲刈り直後のお米とほぼ変わらない。 で、まずこの「荷受けホッパー」という所に…

で、まずこの「荷受けホッパー」という所に… コンテナの中の籾をドサッと投入!

コンテナの中の籾をドサッと投入! ホッパーの底には穴が開いてますが

ホッパーの底には穴が開いてますが その下にあるコンベアーで

その下にあるコンベアーで

この投入された籾が運ばれて行って

品種などによってグループ分けされた上で、

長期保管に耐えられるように

最終的に水分量14.5%くらいまで

「仕上げ乾燥」をして保管されるのです![]()

…あ、余談ですが、写真の僕の髪の毛が

黒だったりオレンジだったりするのは、

2回に分けて取材したからなので

お気になさらず…![]()

で、お米はここまで

殻の付いた「籾」の状態ですが、

乾燥し終わった籾は「籾すり」と言って

外側の籾殻を取り除いて玄米にする行程へ。 ↑コチラがその作業をする「籾摺機」。

↑コチラがその作業をする「籾摺機」。

ゴムの付いたロールを回転させて

米を挟み込み、殻を剥いてくらしいです![]()

こうして籾摺りした「粗玄米」ですが、

こうして籾摺りした「粗玄米」ですが、

その後4種類に選別されます。 ↑写真右側がその4種類。

↑写真右側がその4種類。

まず、米粒をふるいにかけて大きさで選別します。

最初、大き目のふるいで残った

粒の大きな米が「製品」(左下)に。

そこから外れた小さめの米をもう一度

ちょっと小さいふるいにかけて

残った物が「中米」(ちゅうまい)(右上)。 そこにも外れた一番小粒な物が

そこにも外れた一番小粒な物が

「屑米」(くずまい)(右下)になるんだけど、

更にそれらの中から、粒が青かったり

虫食いのある米は排除されて

「色下」(いろした)(左上)という種類に

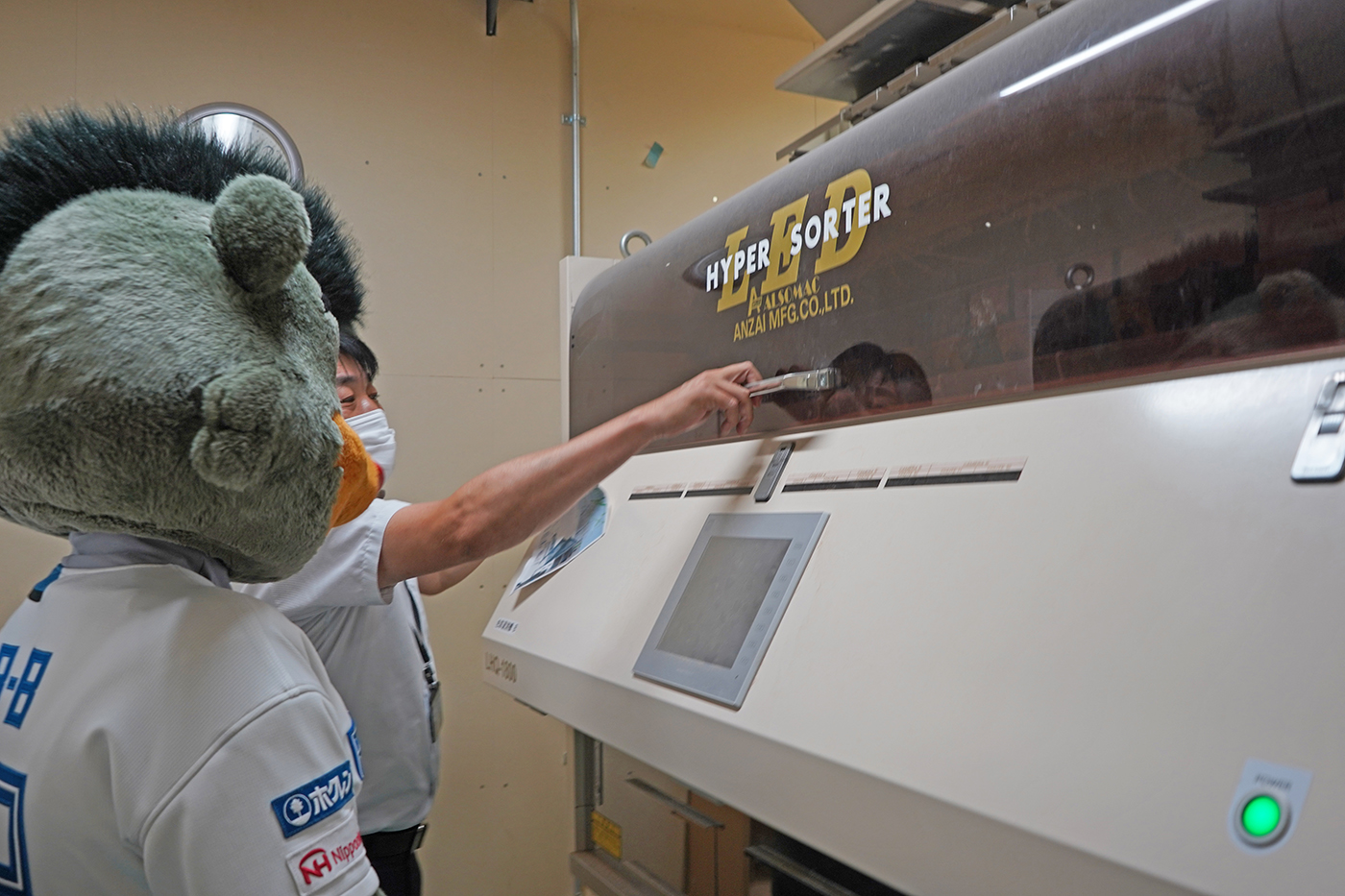

分別されます。 ちなみにこの青い粒とかを排除する作業は

ちなみにこの青い粒とかを排除する作業は ↑コチラの「色彩選別機」という

↑コチラの「色彩選別機」という

機械を使うんだとか。 この黄色い部分がカメラらしいんだけど、

この黄色い部分がカメラらしいんだけど、

コレで色の付いている「色下」だけ判別して

エアではじき飛ばすらしい![]()

10年くらい前はカメラも白黒で、

色の濃淡で識別してたらしいけど、

今は進化してカメラもフルカラー![]()

この最新式の色彩選別機は1台

ン千万円するらしいけど、それだけの仕事は

キッチリしてくれるそうですよ![]()

ちなみに僕らが普通お店で一般的に買うのは、

ちなみに僕らが普通お店で一般的に買うのは、

この4種のうち「製品」だけを精米したもの。

でもその他の3種も捨てる部分は一切なくて、

まず粒小さめの「中米」は、低価格米として

業者さんとかが購入するケースが多い。

次にもっと小さい「屑米」は、

焼酎や味噌の原料とか

せんべいなどの米菓に使われるそうです。

そして残った青っぽい「色下」。

これは精米して食べても

ボソボソして食感良くないらしいけど、

鳥のエサなどとして結構需要あるらしいですよ![]()

更に剥いた籾殻も畑の肥料にしたり、

牛や馬の寝床の材料としても重宝されてるそうです。

こうして話を聞くと、お米ってどの部分も

一切ムダになってないんですね…![]()

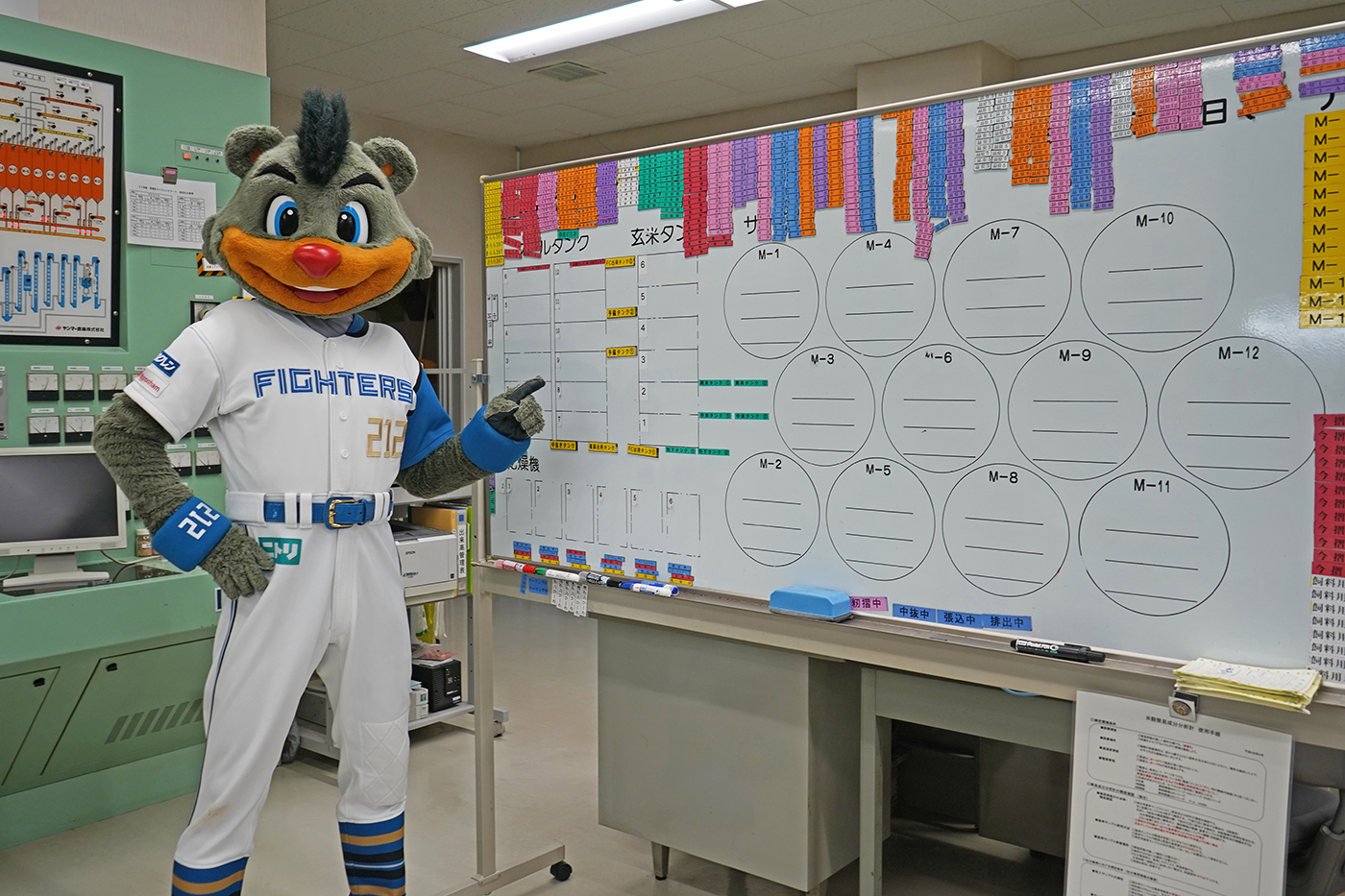

この「暑寒の塔」では

米を一時的に貯留するためのサイロが

1本で480トン×12本ありますが、 その管理はこの「中央制御盤」で

その管理はこの「中央制御盤」で

ほぼ全てやってるそうです。 ↑このホワイトボードに書いてあるのが

↑このホワイトボードに書いてあるのが

各サイロの図ってことになりますね。

ところで、僕ずーっと疑問に思ってたんだけど

ライスコンビナートってナンでみんな

こんな「高い」建物なんですか? 川田さんがメチャクチャ分かりやすく

川田さんがメチャクチャ分かりやすく

説明してくれました![]()

サイロ自体が高いのは、まず

容量を大きくするためという理由がひとつ。 それともう一つ、穀物を選別する行程では

それともう一つ、穀物を選別する行程では

機械の構造上、基本的に全て

「上から下に落とす」という作業の

繰り返しになるので、これだけの

高低差が必要になってくるそうなんです。

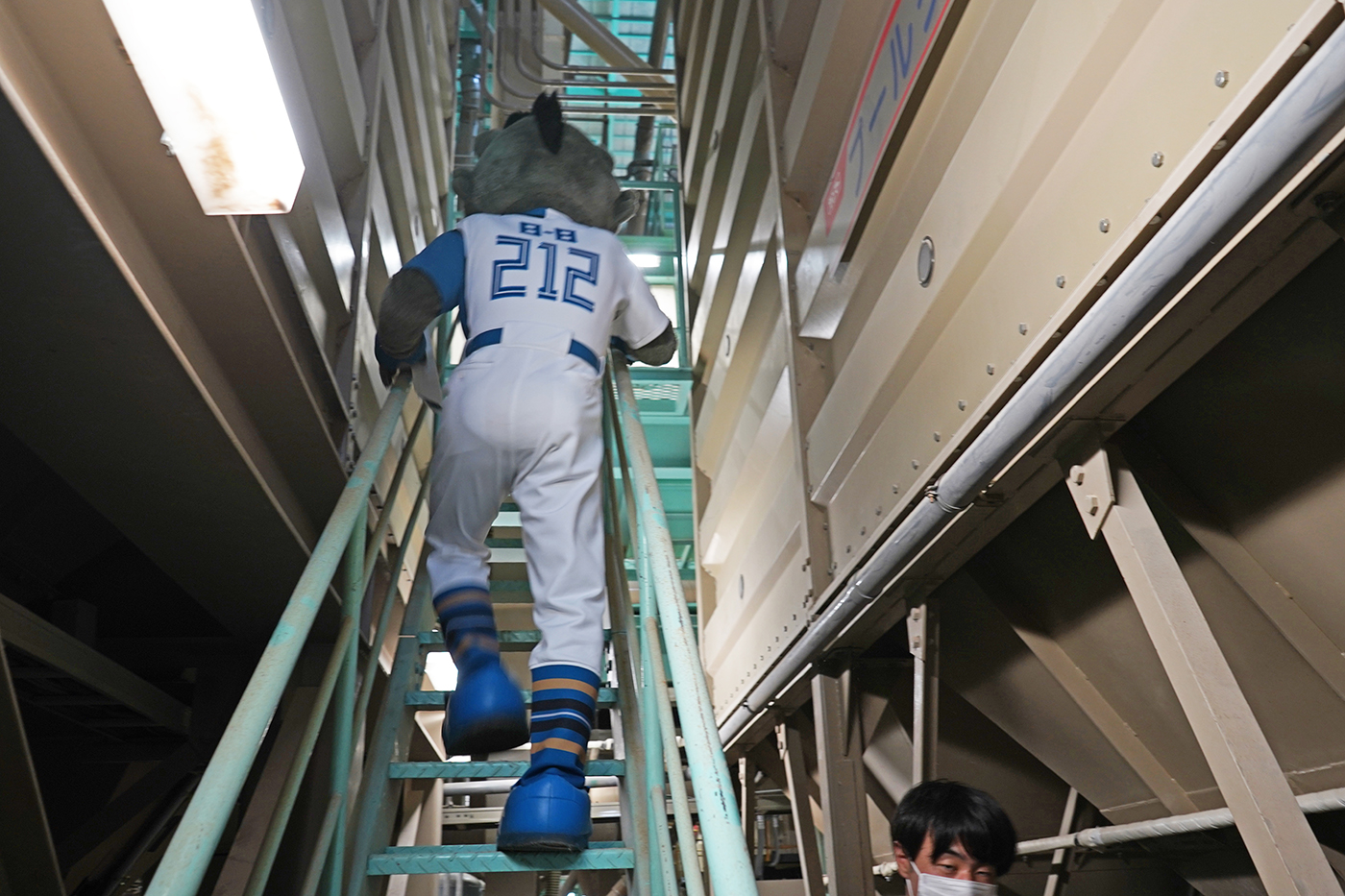

「せっかくなんで上登ってみますか?」

という期待通りのお言葉をいただき… 上りました(笑)。

上りました(笑)。

建物の中はお米を運ぶパイプや

建物の中はお米を運ぶパイプや

エレベーターなどの機械でいっぱい![]()

頭ぶつけないように慎重に移動します![]()

かなり長いこと階段を上って…

かなり長いこと階段を上って… 屋上?に到着!

屋上?に到着!![]()

髙さ40mくらいって言ったかな?

髙さ40mくらいって言ったかな?

メチャ高い![]()

こないだの試合で上ったサブスコと

同じくらい足がすくみました でもココから眺める田園風景は

でもココから眺める田園風景は

なかなか格別ですね![]()

フツー上れない場所なんで特に![]()

最後、こうして選別されたお米(玄米)が

保管されている低温倉庫の中を

見せていただきました 気温15℃、湿度50~60%に保たれた倉庫で

気温15℃、湿度50~60%に保たれた倉庫で

たくさんのお米が出荷を待ってます。

ココで保管されているのは、

ななつぼし・ゆめぴりか・

きらら397・えみまるの4品種。

決して「売れ残ってる」お米ではなく、

既に買い手の付いたお米を引き取りまで

ここで保管している状況なんだそうです。 この緑の大きな袋は「フレコン」といって

この緑の大きな袋は「フレコン」といって

1袋の中身が1,020㎏、つまり約1トン。 一方こちらの紙袋は1袋30㎏。

一方こちらの紙袋は1袋30㎏。

中身は一緒だけど、出荷後に

精米する時の作業効率の関係で

フレコンは大規模業者さん、

紙袋は小規模の業者さん中心に

需要があるそうですよ![]()

こうして収穫したお米の選別などが行われる

ライスコンビナート。

こうした作業は基本的に

9月中旬~11月中旬にかけて行われるそうですが、

実は半年後まで米を籾のままサイロで保管して

春以降の3月~7月頭くらいにかけて

玄米にする作業もしてるそうです![]()

お米は年中切らせてはいけない食料。

ただ、一度玄米にしてしまうと

時間と共にどうしても劣化しちゃうんだけど、

籾の状態のまま保管すれば

半年経っても劣化が圧倒的に少ないらしい。

サイロは魔法瓶のような構造で、

米がパンパンに入ってる状態で

冬の冷気を取り入れてフタをすることによって

籾の劣化を防いでるらしいですよ。

こうして、夏にかけて出荷されるお米が

今摺米(いまずりまい)と呼ばれています。

だいぶ長くなっちゃったけど、

僕にとってもスゴく勉強になる取材でした![]()

川田さん、スゴく分かりやすい説明

ありがとうございました!![]()

明日からはいよいよ中標津町での

長期滞在へ出発!![]()

しばらく中標津の話メインになりまーす!![]()

コメント

11 件のコメント

B・Bさん、お疲れ様です

雨竜米物語、毎回本当に勉強になります

ライスコンビナートがなぜ高い建物なのか の謎も解けたし、収穫期以外の時期に、どのような作業をしているかも分かったし、ホント勉強になるー

の謎も解けたし、収穫期以外の時期に、どのような作業をしているかも分かったし、ホント勉強になるー

にも登ってみたいけど、登る途中でギブアップしそう

にも登ってみたいけど、登る途中でギブアップしそう

このブログを読みながら、ライスコンビナートの見学してみたいなー

屋上

私は小さい頃から、ご飯粒を1粒も残さないように食べることを心掛けていますが、B・Bさんの雨竜米物語を通して、改めてお米作りのご苦労が分かったので、より農家さんに感謝しながら、いただきたいと思います

明日からは中標津

まずは、道中お気をつけてー

こんばんは。期待どおりのお言葉(笑)。髪の色気になってたから教えてくれてありがとう(笑)。僕の地元はライスコンビナートないから珍しさでいっぱいだよ。うらやましい。中は機械だらけ。屋上からの景色もいいもんだね。でもお米のどの部分も無駄にならないってよく考えられてると思った。あられとかせんべいにもなるんだ。食べたくなってきちゃう。

B・B

明日からの長期滞在、体調にお気をつけてくださいネB・B。

B・Bのブログ、そしてB・Bに逢える機会をこれからも楽しみにしています

お米を買いに行きたくなりました 市販ですが明日

市販ですが明日 行ってきます。

行ってきます。

塔の上に登って絶景観たい

このまま冊子にして道の駅とかにあったらいいのに。欲しい

このまま冊子にして道の駅とかにあったらいいのに。欲しい

こんなふうにBBの画像と説明の教材あったら子どもたち勉強楽しいだろうなぁ。いや、大人も楽しい

ホントとても勉強になります。ありがとうBB

あの高い塔が魔法瓶の働きをしているとは知りませんでした! )

)

屑米〜籾殻まで残さず活用してるんですね。

(さすがにこの間といい、これ程の高さに登ると怖いよね

中標津町長期滞在はいろんな楽しい事がありそう♪

気を付けて行ってらっしゃ〜い

ライスコンビナートという建物自体、知らなかったー。

今摺米とかも、初めて聞きました。

知るって楽しいですねぇ。

まぁ、それを覚えてられるかどうかは

また別モンダイなんですが(^^;)

【米粒ほどの~】って例えるでしょ、コンビナートのお米って何粒 ←変なこと考えるなよ

←変なこと考えるなよ って言われそう。もうかなり昔になるけどお米が不作で買うために苦労したことあったよね。外国のお米食べたりしたよね。

って言われそう。もうかなり昔になるけどお米が不作で買うために苦労したことあったよね。外国のお米食べたりしたよね。 食べているのは皆さんのおかげです。

食べているのは皆さんのおかげです。

が美味しいのは幸せなことですよね

が美味しいのは幸せなことですよね

毎日美味しく

ありがとうございます

B・B殿

めちゃくちゃ勉強になる。

お米を美味しくいただくまでに、水分を減らすの、なんとなくは知っていたけど、「美味しい水分量の調整」っていうのか、いろんな工夫がされているんだね。

一人暮らしになってから、玄米ご飯にしてる。

白米、美味しすぎて、止める人が居ないと危険よね

自制しなさい。

今日から中標津!片道7時間くらいかな?

ツアー、連休はありがたくも遠方からいらっしゃるお客様で、私のお店も賑わうので、まじめにお出迎えしようと思います。

・

B・Bのブログと皆さんのインスタを楽しみに待ってますよ!

・

気をつけていってらっしゃいまし!

B・Bこんにちは

モヒカンの色、あれっ?ってなりながら読んでいたら理由が書かれていて理解した(笑)

6月の初夏んまつりで雨竜町を初めて訪れた時、このライスコンビナートがとても印象的でした

普通は上がれない場所、全部見せてくれてありがとう。

一緒に上がった気分になれた

もう中標津町に着きましたか?

スポーツキャラバンからの長期滞在、楽しみですね

朝晩は冷えると思います。

気をつけて過ごしてください

ライスコンビナートって、米どころの地域では必ずっていいぐらいありますよね。規模の大小はありますが、米農家さんにとってそれだけ必要な設備なんだって事が、B・Bのブログで分かりましたー!勉強になります

縦長に高い理由も分かったので、ヒトに聞かれる機会があったら、ドヤ顔で答えたいと思います(爆)

玄米は普段から食べてますが、やっぱり「ななつぼし」がお気に入り

.

しかし、あの高さ!

いいなー!登ってみたいなー!

絶景かな絶景かな

ありがとうございました。

お米はすごいなあ。

大切にいただきます

サイロについてもよくわかりました